走近李肇星

最早对李肇星的印象完全是在电视上,他回答记者问是我最喜欢看的节目,尤其是他出任中华人民共和国外交部长期间,那些回答中外记者问的镜头让我记忆犹新,那时只要有这样的节目,大家会相互转告,今晚几点几分有李肇星回答中外记者问,别忘了观看。因为是电视播出,受时间的制约,总要提前坐到电视机前等候,看到他潇洒地回答记者的各种问题,我总是想这个李部长怎么把这样隆重的会议看得如此轻松?他总是微笑着半开玩笑式地回答,如同话家常,幽默风趣,却又游刃有余。

因工作关系,这几年报社派我去采访两会,非常荣幸地接连三年都近距离接触到了这位当年外交政坛叱诧风云的外交官。此时,李肇星已经卸下了外交部长的重担。在他波澜壮阔的生命坦途中,走过了一个长长的驿站——44年的外交生涯。他给国人留下清晰而难忘的印象。而在他自己看来,他依然是祖国的儿子、人民的服务员、知识的小学生。他谦和朴素的品质、无风自扬的人格魅力,以及忧国忧民的诚挚情怀让我终生难忘。

赤子之心

李肇星出任外交部长的时候,国际危机起伏跌宕,大国关系发生深刻变化,大国之间合作与竞争甚至斗争同时并存。海湾战争、巴以冲突、朝鲜半岛核危机等都深刻的影响着国际关系,在这般复杂的国际环境当中,中国的外交政策如何保持和平与发展,怎样才能使中国外交地位与外交作用稳步提升这个课题就摆在了外交部长李肇星的面前。

中国的外交要想在稳步中提升,就必须争取较长时期的和平国际环境和良好的周边环境,而李肇星作为外交部长他给人第一印象就是友善,他微笑的表情,亲昵的动作,总会给人带来亲近感。而幽默和谐的外交语言更能增添他令人折服的人格魅力,同时也彰显了中国历来平等互利,睦邻友好的外交精神。但关键时候,李肇星的语言又十分犀利,寸步不让,令人叹服之后常常迎来阵阵掌声。

有一天,李肇星会见美国十几位名牌大学的教授。一位教授突然发问:网上有消息说,美国情报部门在中国订购的一架波音飞机上安装了尖端的窃听器设备,他们估计,这架飞机有可能被中方派作专机使用。李肇星略加思索后,平静地表示:我们在国际贸易中坚持公平原则。在中美贸易中,我们买什么,美国就应该给什么。凡是没花钱的东西,我们都不要。如此巧妙地应对,立刻赢得教授们一阵喝彩声。会见结束后,美国一位教授表示,中国外交学院应该将李外长刚才的精彩回答写入教材,美国波士顿外交学院也应将其作为教材案例。

还有一次,李肇星大使出席美国媒体“大腕”演讲会,听众约1400人,来自美国全国各地。当有记者问海峡两岸局势时,李平静地说:“关于台湾问题,我刚才已经谈了看法,不再重复。”随后,他话锋一转:“关于所谓部署导弹问题,你能保守机密吗?”全场哗然,提问的人也感到惊讶:中国大使怎么会愿意谈及如此敏感的问题?于是高声回答:“我当然能保密!”李肇星则微微一笑说道:“我也能保密!”会后记者反映:李大使的诙谐话语既传达了中方的立场,也透着智慧和艺术。

至于他的幽默,睿智更是人人皆知。一次,法国观点周刊记者问他,目前在中国和西方之间似乎有误解加深的现象,主要是涉及所谓的三个“T”的问题,也就是贸易问题(Trade)、台湾问题(Taiwan)和涉藏问题(Tibet)。

李肇星露出了大家习惯的笑容说,非常感谢来自有着悠久文化传统的法兰西的记者提出这样一个重要问题,中国也是一个有着悠久文化历史传统的国家,在很早很早以前,我记不住多早以前,有一个人老是担心“天要塌下来”,所以睡不好觉也吃不好饭,顾虑重重,这就是中国的成语“杞人忧天”的来源。我个人认为,你说三个“T” 的问题,不值得担忧,也没有任何理由担忧。

李肇星很幽默,风趣,但是该强硬的时候他据理力争,从不退让。北约轰炸中国驻南联盟大使馆的时候。时任美国大使的李肇星正赶上马上回国,得到消息后,他立即取消回国计划,和美国进行不折不扣的交涉,在美总统向我受害同胞道歉后,他又争取了向中国和中国人民道歉。美国媒体称其是“强硬派”,美国报纸形容当时的李大使“脸上极具哀容与愤怒”。

几十年的外交生涯,李肇星时刻携着那颗赤子之心走遍世界各地,无论所去的地方多么艰苦,他从来都是欣然前往。他说,吃苦是最宝贵的精神财富。他经历了我国最艰难的饥饿时期,所以李肇星对苦难,落后,贫穷从不轻视,对发展中落后于中国的那些国家,他更是以诚相待,以一颗赤子之心展示了中国人民的友善,厚道。他在肯尼亚访问期间,那里的条件很艰苦。肯尼亚的总统和夫人端着热水亲自送到他房间。李肇星对此铭记在心,并深情地说,那是他做外长期间受到的最隆重的接待。相反他在美国做三年的大使,华盛顿州把一月二十九号定为李肇星纪念日,但他却很少提起。可见李肇星心里装着的是中华民族传统的那颗赤子之心,真诚,朴实,善良,忠于祖国。

李肇星又是一个多才多艺的外交部长。他文学功底很扎实,出版不少书籍,就在今年十八大期间,我到王府井书店去购买他的书,被告之,他的书缺货,很紧俏。可见他的人格魅力和语言文字打动了多少读者。

他不仅善于写作,而且舞蹈、音乐、戏曲也不外行,曾在一次印尼的外交活动上,他带领大家表演的舞蹈《在那遥远的地方》就引起强烈的反响。2004年7月2日晚上,印尼首都雅加达国际会议中心就为出席第十一届东盟地区论坛外长会议的20多个国家的代表团搭起了这样的舞台,外交官们换上富有本国特色的服装,用歌、舞、诗代替了会议期间的外交辞令和西装革履,在真正的舞台上展示了外交背后缤纷而凝重的世界,上演了民族昨天的苦难和对明天的期盼。以李肇星为首的中国代表团表演的节目令人赏心悦目。当节目主持人宣布请欣赏中国代表团的节目时,李外长用流利的英文和幽默的腔调介绍了每位成员。接着,大家用王洛宾的《在那遥远的地方》为主旋律,以《雅加达颂》为题,唱出了一首歌:“在那遥远的海岸/有群美丽的翡翠岛——印度尼西亚/每当人们走过这个地方/总要留恋回首/深情怀念在此相识相知的朋友……”观众不断把掌声和飞吻抛向舞台,抛向他们十分喜欢的中国外长李肇星。

平凡之心

身居高官要职的李肇星,时刻不曾忘记自己来自山东胶南半岛,甚至某些地方还保留着农民本色,他给自己的儿子起名禾禾,意思是不要忘记自己是庄稼人。他待人谦和,即便是老百姓,他也十分热情,友好,没有一点官架子,让人感到和他之间没有距离感。

那是2010年3月7号,在全国人大会议中心驻地职工之家晚上七点多钟,我们正在新闻采访区休息,突然我发现在宾馆一楼大厅人群一阵涌动,大家的相机正对一位老人不停地发出“咔咔”声。也许是职业反映,我赶紧跑过去。啊,竟然是李肇星!他正微笑着和大家说话,对大家的提问,总是很有耐心地一一回答。第一次见李部长心情有点紧张,也无思想准备,我在人群中挤过去,当到他跟前时,那种紧张情绪却一下子消失了,他是那样的平易近人,他的呼吸,他周围的空气都告诉你这是一个很容易接近的人。虽然他身居要位,但是他机智风趣的语言、平易近人的态度让人感到他是那样的平凡,可以随意地和他交流。他的真性情、真豪情、真智慧,感染了在场的每个人,大家都争着和他说话。也许是他的和蔼可亲纵容了我,也许是受急于要和这位我所敬仰的长辈交流的迫切心情的驱动,我竟“大胆”拿出笔记本说,李部长,请您给我签个名吧?他抬头看了看我说:“小伙子,明天是三八妇女节,你就省了,我给你媳妇签个名,你看怎样?”说着他从自己包里拿出一张三八妇女节纪念卡在上面很潇洒地写下了自己的名字。

大伙一看能签名留念,都纷纷争着上去让他签名,他一一签着名,还不时的询问对方工作情况,这次两会报道情况,俨然是一位老友,让人根本就感觉不到这是一位高官。当他签完名准备离开时,突然发现在人群的外围吉林省残联主席孙淑君坐在那里,他拨开人群走到孙淑君面前,弯下身来亲切地和她交谈,并且掏出“三八妇女节”纪念卡在上面写字纪念,还特意为国家残联主席张海迪写一张纪念卡,双手递到孙淑君手中说“代我向海迪问好”。吉林省残联主席孙淑君感动得热泪盈眶,她说“你们记者要好好地报道一下李部长,官这么大,这么平易近人,一点架子都没有”。看到孙淑君主席流泪了,在场许多人也跟着流泪了。

当他走到电梯口处准备上楼时,突然发现我请他签字的笔还拿在自己手中,他又回到我面前说“小伙子,这笔是你的吗?”我说“是的。”他接着问我:“三八三八,你知道是什么意思吗?”我说“三八就是三月八号,妇女节。”他说:“不对,三八是三大纪律八项注意,我们共产党人不拿群众一针一线,你的笔还给你,谢谢!”说着他把我的签字笔递到我手中。我被他的和谐幽默逗乐了,方才明白过来他问我“三八”的用意。

这就是我第一次接触李肇星,他丰富的面部表情,睿智、诙谐的语言,热情儒雅的谈吐,虽然已经卸任外交部长,但忧国忧民的情怀没有停歇,依然保持着风趣幽默坦然的人生风格,依然谈笑风生。正如他回答一位记者提问时所说:人的职务总是会有变化的,对我来说不变的是,我是祖国的儿子、人民的服务员、朋友的朋友、知识面前的小学生。

李肇星闪光的优良品质还能从不少平凡的生活小事中看出来。他百忙之中不忘记给北京一名小学生亲笔写回信,以鼓励这孩子进步。李肇星母亲去世的时候,他正在牙买加访问,后来他伤心痛苦写下了《送娘远行》散文诗,他哭诉道:“娘离去时,算来我正在加勒比岛国牙买加访问,也可能正在飞往巴西途中。这些年,我走过不少地方,可最爱去的还是娘所居住的那方土地;参加过不少宴会,可最爱吃的还是娘给熬的米汤;听过不少豪言壮语,可最爱听的还是娘那些家常话。对经常外出的我来说,娘是伟大祖国最可爱的一部分,是我心头最敏感的一部分,可现在娘要远行了……”

在另一首题为《奶娘》的散文诗中,他写道:又惊又喜的相见/上上下下的打量/抚着你干瘦、冰凉的手/我为什么有些慌张/我搬进了现代商楼/你还住简陋的矮房/我用上了VCD和电脑/你没听过电话铃响/你的炕席怎么又粗又硬/电灯只有油灯的亮光……

有言讲,“男儿有泪不轻弹”,可每每读起李肇星这些朴实无华的诗句,眼泪总是不听话地涌出;哪怕在办公室、在工作场合,情之所至、也会流泪。因为我的心一下子随着他的诗篇回到了我的故乡,想起了自己的母亲,尤其李肇星谴责自己的不孝,他说,经常说自己忙,没时间回家看母亲,其实真要回去还是能挤出时间的。母亲远去后的痛彻心扉、不尽谴责,包含了李部长多少的孝心、多少的内疚啊!“树欲静而风不止、子欲养而亲不待”,生死别离、阴阳两隔,我们真的无能为力,而在此之前,我们又为什么不能多珍惜一下呢?李部长如此,我又何尝不是这样呢?

2012年两会上,我再次见到李肇星,他带了好多资料,自己提着非常吃力,也不要人帮忙,当我去和他主动打招呼时,他还是那样亲切和我交流,我说,李部长,我叫原野,去年采访过您。他幽默地说“原野,你爱护环保吗?你想如果没有了生态,你这个原野将会变得荒芜。”在我的邀请下,他又为我写下了“原野同志保卫祖国,爱护生态”几个潇洒刚劲的艺术字。

走近李肇星,我强烈感受到了他情感的朴实无华和爱国的深切赤诚。倾听他的谈话,爱国与报国是一个永恒的主题,浓郁的爱国情怀已经融入了他的日常生活、一言一行。他是一名外交家,在风云变幻的国际舞台上尽显睿智与雄才,面对记者,他词锋犀利,却又不失风趣与幽默,被形容为“铁嘴钢牙”。虽职位显赫、业绩卓然,却丝毫没有所谓“架子”,能够亲切与普通民众交流互动,体味一线民众的疾苦情态。

对李肇星的感悟只是片段、相信他还有很多我不曾发现、未能体会的优点、品质、高洁……如一首诗、如一幅画,沉静默然、却芬芳四溢。

李肇星的感人故事不胜枚举、他的名字蕴满了不尽魅力。如乡风、似民歌悠远、流长……

( 编辑 晓风 文 袁野)

【文化新闻】山西文化探索——美不收手的城楼

首届全球甲骨文大会在郑州召开

魏毅先生书写的甲金文长卷《道德经》在首届全球甲骨文大会上引起广泛关注

日前,在郑州举办的首届全球甲骨文大会上,来自安徽涡阳的魏毅先生书写的《道德经》长卷引起广泛关注。该长卷42米长,用甲骨文和金文书写。作者是从事17年甲骨文研究的书法家魏毅先生。

魏毅先生认为,《道德经》堪比《汉谟拉比法典》。用甲骨文书写《道德经》更能充分表达出“道”的韵味。他说,通过用甲骨文书写《道德经》了解了“道”和“法”之间的关系,它们之间即可以相互转换,又有区别。正确理解二者之间的关系,对于各国立法实践具有重要意义。

针对法律和道德之间的关系,魏毅在大会上发言指出,道德和法律有它的一致性。人们通常认为违反了法律也就违反了道德,比如闯红灯,制造伪劣商品等。法律体现了道德,道德也倾注了法律。这种法律和道德之间的关系,《道德经》早就有注释。

追根魏毅先生对甲骨文的爱好,源于他的父亲指导和鼓励。自小他就养成了勤奋好学、脚踏实地、刻苦钻研的好习惯。在母亲患病卧床17年漫长的岁月中,他一边照料母亲,一边勤奋学习,很少外出。这次他来郑州参加了本次大会,见到了很多研究甲骨文的专家学者,增长了不少知识。

这次大会,可以说高手云集,如国内的知名专家连云祥老师、罗琳先生(视频讲话)、黄波老师、赵文耕老师等一大批专家学者;国外也邀请了美国、加拿大、日本、意大利等多家机构和学者。他们对甲骨文的研究都让魏毅受益匪浅。

甲骨文自1899年甲骨文发现至今,在海内外几代学者努力下,甲骨文取得辉煌成就并已成为一门国际性学科。从甲骨学“四个第一”人,到“甲骨四堂”、“甲骨八老”、“甲骨六外”、“五资深”学者、“七领军”学者,再到“九新秀”学者,甲骨学研究代代相传,如同一棵根深叶茂的参天大树,屹立于世界文化之林。

大会组委会还特别邀请了魏毅先生参加了圆桌论坛。这个圆桌论坛是高规格的论坛,仅仅有四位嘉宾被邀请发言,他们分别是郭沫若文化研究会郭京会先生、海归独立学者任光宇先生、甲骨文字典编纂者之一黄波先生,魏毅先生作为“甲骨文道德经书法家”参加了圆桌论坛。他发言说,通过用甲骨文书写《道德经》明白了道德经的真谛。他还列举了《道德经》第25篇章、第79篇章、第44篇章的内容,破析了“人法地,地法天,天法道,道法自然”的思想。据了解,《道德经》这本读物是全球发行量最大的读物之一。

会后,魏毅先生还特别受到大会邀请,现场书写“甲骨文书法家百米长卷”。(原野文,照片来源于大会组委会)

【文化评析】

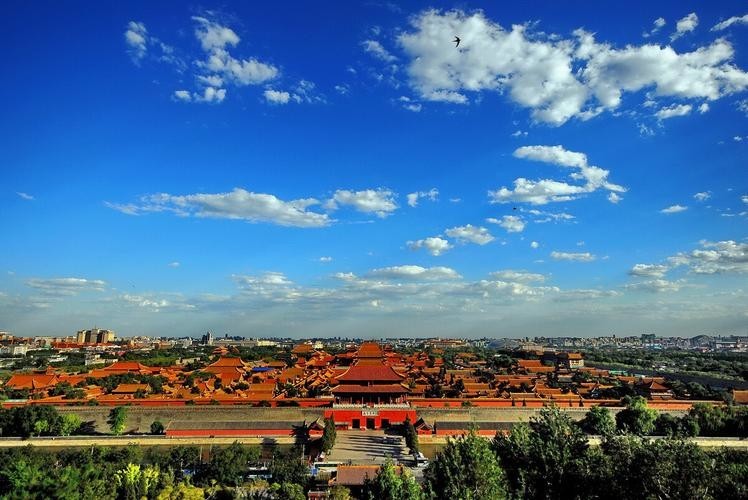

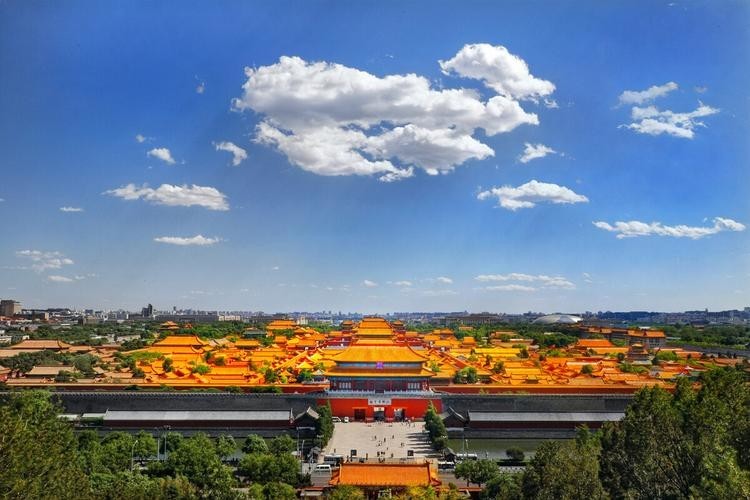

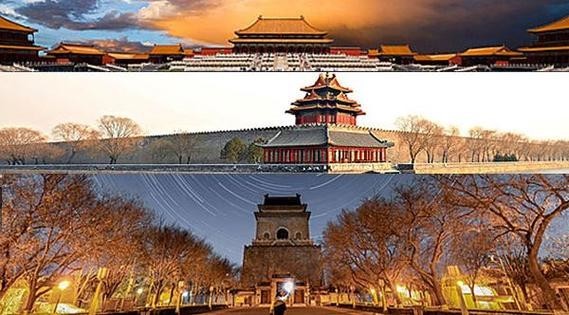

“览阅壮美中轴,品味古都风韵。”9月14日至15日,2023北京文化论坛在京举办。参加论坛东城区观摩路线的中外嘉宾“打卡”北京中轴线,登上钟鼓楼一览“时间的故事”,到太庙品史,在会馆赏戏,完成了一场历史文化之旅。

为何要“打卡”北京中轴线?要读懂北京这座历史文化名城,除了了解它的3000多年建城史、870年建都史,还要走近“内九外七皇城四,九门八点一口钟”,到它的中轴线走走看看。北京中轴线全长约7.8公里,南起永定门,北至钟鼓楼,纵贯北京老城,被著名建筑学家梁思成盛赞为“天下无双之壮观”。

这是一场览阅壮美中轴之旅,有着深沉的文化考量。北京中轴线被称为“北京老城的灵魂和脊梁”,到北京旅游,无论触摸古都脊梁还是感受古城新韵,走一趟中轴线都是必选。其实,不只是参加北京文化论坛的嘉宾,很多生活在北京的人和来北京旅游的人也都喜欢沿着中轴线走一趟。

走一趟,看什么?从北京中轴线最北端钟鼓楼出发,依次向南,经过万宁桥、景山、故宫、端门、天安门城楼、外金水桥、天安门广场及建筑群、正阳门、中轴线南段道路遗存,至南端永定门。此外,太庙和社稷坛、天坛和先农坛东西对称布局于两侧。一路走来,在欣赏古迹中与历史对话,可倾听历史的回响,可抚摸中华文明的肌理。

北京中轴线创始于元代,形成、完善于明清乃至近现代,历经750余年。今天,我们虽不能回到历史现场,但完全可以在时代变迁中感悟文化传承和文明赓续。中轴线上的每一处古迹都有独属于自己的个性和风采,它们共同构成了北京城的形与意,也诠释了何以中国。

走一趟,看什么?也可看看相关部门是如何保护那些古迹的。2022年10月1日,为加强北京中轴线文化遗产保护,促进北京历史文脉的传承和可持续发展,推进全国文化中心建设,《北京中轴线文化遗产保护条例》开始施行。2023年1月,历经10余年反复打磨的北京中轴线申遗文本,正式向联合国教科文组织世界遗产中心提交。随着时光推移,北京中轴线将越发闪耀时代光彩。

回顾历史,可发现古人同样注重对文物修缮和保护。据记载,在宋代龙门石窟进行过一次大规模修缮,“宋大中祥符八年(公元1015年),西京龙门龛佛,岁久废坏,上命沙门栖演给工修饰,凡一万七千三百三十九尊”。如此力度,不可谓不大。但是,要论对文物的重视和保护,恐怕没有哪个时代比得上当下、比得上新时代的中国。

走一趟,看什么?还能看到古城新韵,看北京中轴线的“上新”。北京中轴线不是一成不变的,而是处于成长的状态,由短及长。比如,中轴线由鼓楼向北,曾扩建出北辰路,并建成奥林匹克公园和奥林匹克森林公园。几年前建成的大兴国际机场,则位于其南端延长线上。中轴线的每次变动都辉映着社会变化,是时代进步的注脚。

二十世纪八九十年代,中轴线上的重要建筑故宫、天坛分别进入世界文化遗产名录。今天,这些建筑古迹更是以“中轴线”的方式获得整体文化形态。我们近距离观察它的成长与变迁,走一走看一看,一方面是要挖掘出它更为丰富的时代内涵,找到它寓古于今的价值坐标;另一方面也是确认自己的文化身份。这是我们每个人获得精神滋养的地方,也是我们每个人感受文化自信的地方。